フィリピンのドローン市場はどんな感じなのかな?

法整備が進んできているから、将来性が高いとされているね

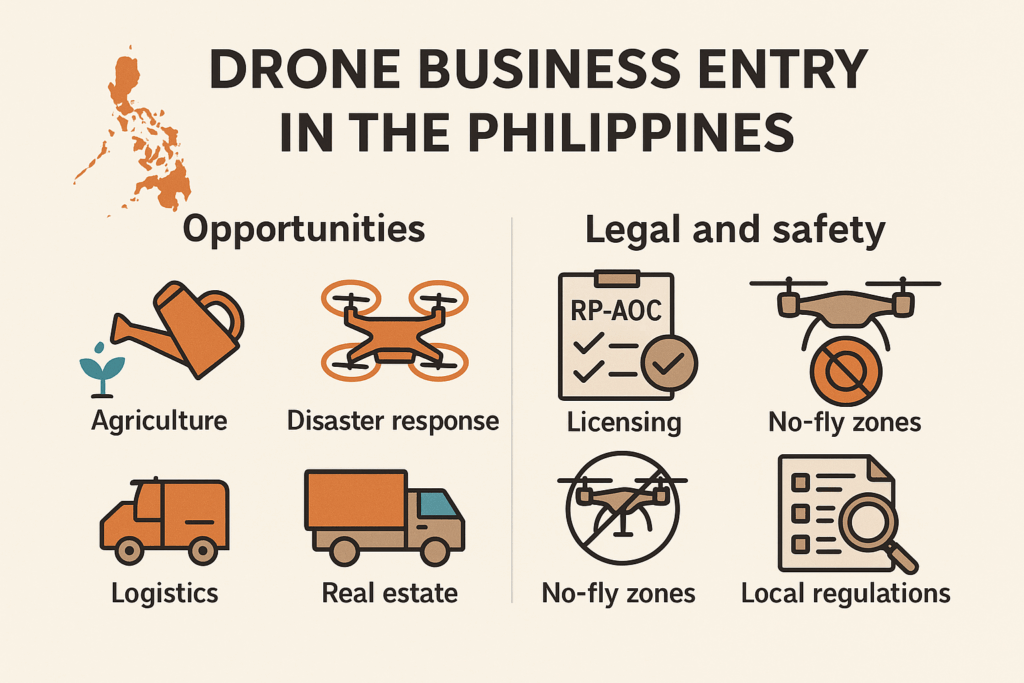

- フィリピンでは農業・災害・物流などでドローン導入が進み、成長市場として注目されている。

- 国際連携や制度整備が進んでおり、日本からの事業参入や技術協力の余地も広がっている。

- 参入にはCAAPの登録・許認可など法制度への理解と、現地との連携が重要なカギとなる。

※本記事は、2025年6月時点の情報を参考に作成しています。

フィリピンの基本情報

| 正式名称 | フィリピン共和国(Republic of the Philippines) |

| 人口 | 約1億1,300万人(2025年推計) |

| GDP | 約4,500億米ドル(2024年時点) |

| 公用語 | フィリピノ語、英語 |

フィリピンは東南アジアに位置する島国で、 英語を公用語とする点がビジネス上の強みとなっています。

人口も多く、若年層の比率が高いため、ITやテクノロジー分野における人材供給が豊富です。

経済も堅調に成長しており、インフラ開発やデジタル化の流れの中で、ドローン技術への関心が急速に高まっています。

フィリピンに拠点を置くドローン関連企業・組織

| 企業名 | 主な事業内容 | 備考 |

|---|---|---|

| Philippine Drone Academy | ドローン操縦トレーニング・教育事業 | CAAP認定を目指す民間操縦者向けに、技術教育や資格取得をサポート |

| X-LIPAD (Light Intelligent Platform) | 教育向け組立ドローン開発・STEM教材 | 学校向けに自作ドローンキットを提供 STEM教育と組立体験を融合した取り組み |

| Philippines Flying Labs | 動画撮影・不動産PR用ドローン撮影サービス | WeRoboticsネットワーク参加の非営利団体 社会貢献型ドローン活用を推進 |

フィリピンではドローン関連分野において、 教育・災害対応・社会課題解決といった多方面での活躍が目立ちます。

Philippine Drone Academyは商業操縦者育成の場としてCAAP認定に向けた訓練を提供、X-LIPADは若年層向けのSTEM教材開発に注力し、教育現場での導入が進んでいます。また、Philippines Flying Labsは国際NGOネットワークの一員として、災害支援・医療配送・地図作成など公共性の高い活動に取り組んでいます。

上記の組織には外資による技術支援や資金連携も見られ、民間と社会課題の橋渡し役として重要な役割を担っています

フィリピン分野別ドローン活用の現状

フィリピンでは、ドローンの導入が複数の分野で進んでおり、特に 農業や災害対応では成果が顕著です。

農村地域では、手作業に頼っていた農薬散布がドローンによって大幅に効率化されており、農業の近代化を後押ししています。さらに、災害多発国の側面を持つことから、NDRRMCをはじめとする機関が 災害時のドローン活用を積極的に進めています。

観光業でもドローン映像による地域プロモーションが効果を上げており、ドローンは経済発展の一翼を担う存在となりつつあります。

政府や自治体による支援制度と法制度の整備状況

フィリピン政府は、ドローン技術の発展と安全な運用を両立させるため、徐々に制度整備を進めています。

民間用ドローンの運航は、フィリピン民間航空局(CAAP: Civil Aviation Authority of the Philippines)の監督下に置かれ、操縦者は原則として登録と認定講習の受講が求められています。また、CAAPは「UAS(Unmanned Aircraft Systems)規則第1号」を通じて、 ドローンの分類、飛行エリアの制限、安全距離などを明文化。商業用運用を行う事業者には、RPASオペレーター認可(RPAOC)の取得も義務付けられています。

地方自治体においても、都市部を中心にドローン飛行の申請制度が導入され始めており、特定エリアでは事前申請や住民同意が必要とされるケースも見られ、 「Build Better More」政策におけるインフラ整備やスマートシティ計画との連携が進んでおり、ドローンはその中核技術の一つとして期待されています。

フィリピンのドローン分野における海外との連携事例

フィリピンは、地理的・気候的特性から災害対策や農業支援にドローン技術を活用する国際連携を積極的に進めています。

たとえば、シンガポールとは海上物流への応用、イスラエルとは精密農業分野での協力が注目されており、それぞれの国の先進技術がフィリピンの現地課題に応用されつつあります。

各国との連携は、民間企業だけでなく政府機関レベルでも進行中で、 将来的な共同製品開発や市場拡大の基盤にもなり得る取り組みです。

日本とフィリピンのドローン分野での連携

日本とフィリピンの間でも、ドローンを介した技術連携と人材育成の取り組みが加速しています。

特に JICA(国際協力機構)主導による「災害対応能力強化プロジェクト」では、日本の防災ノウハウを活かし、災害時の情報収集や地形把握を目的としたドローンの導入が進められました。また、日本の大学や民間教育機関との連携により、フィリピン国内での操縦者トレーニングや法制度理解を支援するプログラムも複数実施されています。

さらに近年では、日本製の産業用ドローンが農業分野でフィールドテストされており、スマート農業の基盤整備にも貢献。これらの取り組みは、両国の相互補完的な技術関係を築くものであり、今後の事業展開や共同研究の土台として期待されています。

フィリピンにおけるドローンビジネスの参入可能性

市場規模と将来性

フィリピンではドローン市場の需要が急速に広がっており、複数の分野での活用が期待されています。

政府のインフラ政策やIT分野の拡張と相まって、 新規事業者にとっても好機となる状況です。

- 農業分野:農薬散布や作物の状態モニタリングによる効率化

- 災害対応:被害状況の早期把握や救援活動の支援

- 物流・輸送:離島や山岳地帯への医療物資・生活用品の配送

- 観光・不動産:ドローンによる空撮映像を活用したPRと販売促進

- 教育・人材育成:若年層を中心としたドローン操縦者養成ニーズの増加

上記の分野は、初期投資を抑えたうえでの中小規模参入も可能な領域であり、地域パートナーと連携した展開が特に有効です。

法制度・許認可と参入時の注意点

フィリピンでドローンを合法的かつ安全に運用するためには、 法的手続きと許認可の取得が不可欠です。

事業参入前には、以下の要点を押さえておく必要があります。

- 農CAAPによる登録義務:すべてのドローンはフィリピン民間航空局(CAAP)への登録が必要

- 災操縦者資格の取得:特定重量以上の機体には認定資格が求められる

- RPAOCの取得:商業活動には「遠隔操縦航空機運用者証明書(RPAOC)」が必要

- 飛行制限の遵守:空港・軍事施設・都市中心部では飛行禁止区域が設定されている

- 地方条例の確認:自治体ごとの独自ルール(例:事前申請・飛行許可)が存在する

輸入機体に対する関税や通関手続き、操縦時の損害賠償責任や保険制度の整備状況など、事前に徹底調査を行うことで、リスクを抑えた持続的な事業展開が可能になります。

まとめ

フィリピンでは、ドローン技術が農業、物流、観光、災害対応といった多様な分野で急速に実用化されており、国際的な連携や制度整備も進んでいます。

市場としての成長性に加え、操縦者育成や教育環境も整いつつあることから、今後さらに多くの事業者にとって魅力的な展開先となるでしょう。

法制度への理解と現地パートナーとの協力が、成功へのカギとなります。

▼参考URL

・Civil Aviation Authority of the Philippines (CAAP) – UAS regulations

・JICA – Project on Enhancing Disaster Risk Reduction Capacity in the Philippines

・NDRRMC(National Disaster Risk Reduction and Management Council)

・Philippine Statistics Authority(国家統計局)

・Department of Trade and Industry (DTI) Philippines

・Build Better More(国家インフラ戦略)概要 – Official Gazette of the Republic of the Philippines

「海外でのドローン活用に関心がある方へ」

おしんドローンスクールでは、ドローン国家資格取得を目指す方や、将来的に海外でのビジネス展開を検討している方に向けた実践的な講習を行っています。

東南アジア地域に関心を持つ方にとっても、 日本での法制度の理解と安全運用のスキルの取得は、今後の展開の大きな基礎となります。

- 民間・国家資格に対応した講習カリキュラム

- 海外展開を視野に入れた基礎知識の提供

- 個別相談により学習計画を柔軟にサポート

おしんドローンスクールが選ばれる「5つの理由」

メリット1:東京の大自然、伊豆大島を満喫

東京都大島町、通称「伊豆大島」。「おしんドローンスクール」は、日本初の離島に開校されたドローンスクールです。 ドローン国家資格をただ教えるだけでなく、“体験”として心に残すことにこだわっています。海・山・風ー ー 伊豆大島の大自然は、まさに “ドローンを飛ばしたくなる場所”。ただの学びではない、 「未来のスキル×最高の体験」をぜひ体感してください。

メリット2:安心価格➕各種割引制度

都内スクールより低価格で各種割引も充実!二等基本は都内の相場より5万円以上お得です。 初心者も大歓迎。受講生の9割がドローンを触ったことがない初心者のため、安心してお申込みください。

メリット3:宿+食事+島内観光 コミコミ

講習+宿+食事+島内観光コミのプランをご用意。島に着いたらドローンガイドがお出迎え するので、離島への旅行デビューにもオススメです。受講生から「船や島内の移動も楽しかった」と圧倒的な満足度を得る、旅するような国家資格!もちろん講習のみのお申込みもOKです。

メリット4:最短1泊2日

一等・二等ともに合宿形式の講習となります。 最短1泊2日の集中講習(二等基本)で、国家資格を効率的に取得できます。 離島で宿泊しながら旅をするように学び、ドローンの魅力と可能性を肌で感じられる没入体験は、当スクール最大の特長です。。

メリット5:いつでも学べるe-learning

学科はe-learning学習です。実技講習の前後を問わず勉強・受験可能です。 PC・スマホで勉強でき、忙しい方もスキマ時間をご活用いただけます。そして伊豆大島合宿では実技を短期集中で頑張りましょう!

おしんドローンスクール 東京校で是非一緒に国家資格を取得しましょう!